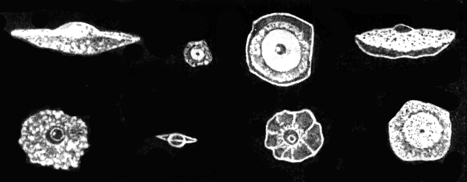

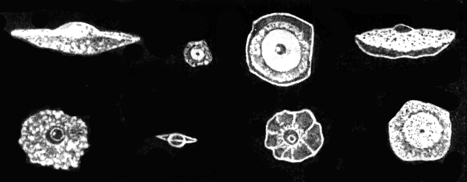

Из работы Пуркине о развитии куриного яйца (1825)

ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Бляхер Л.Я. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ Москва, "Наука", 1972

|

|

Представление о дискретности организмов животных и растений, т. е. об их построении из отдельностей, называвшихся то «клетками» (Р. Гук), то «мешочками» или «пузырьками» (М. Мальпиги, Н. Грю), то «зернышками» (К. Вольф), долгое время оставалось лишенным конкретного содержания, так как о природе этих образований ничего не было известно. Прошли незамеченными описания Ф. Фонтаны (1781), видевшего и изобразившего в клетках кожи угря ядра и даже ядрышки; Фонтана, разумеется, был далек от понимания смысла и значения своих наблюдений. Даже в начале XIX в. на микроскопическое строение организованных тел были распространены совершение абстрактные воззрения. Например, в «Учебнике натурфилософии» (1809) Л. Окена живые тела описывались как скопления частиц, которые он называл «органическими кристаллами», «слизистыми пузырьками», «органическими точками», «гальваническими пузырьками» и даже «инфузориями».

Изобретение ахроматического микроскопа и постоянное усовершенствование его оптических возможностей позволили подойти к изучению подлинного строения клеток, прежде всего растительных; сначала в них удалось увидеть самое заметное структурное образование — оболочку. О подлинной дискретности тела высших растений стало возможным говорить лишь после того, как в 1812 г. немецкому ботанику Мольденгауэру методом мацерации удалось отделить друг от друга составляющие их клетки.

|

|

| Зародышевый пузырек Пуркине. Из работы Пуркине о развитии куриного яйца (1825) |

|

Клеточное ядро, которое в животных клетках впервые видел Фонтана, было вновь открыто в 1825 г. в ненасиженном курином яйце (Я. Пуркине), а в 1831—1832 гг.—в растительных клетках (Ф. Мирбель). Р. Броун (1833) показал, что ядро является обязательной составной частью всякой клетки. Термин «ядро» и «ядрышко» были введены в употребление учеником Пуркине Г. Валентином; впрочем, о значении этих образований Пуркине и его сотрудники не догадывались. Вскоре клеточное ядро привлекло к себе пристальное внимание Ф. Мейена (1828), М. Шлейдена (1838) и Т. Шванна (1839). Именно Шлейдену принадлежит ошибочная теория новообразования клеток, в которой решающее значение он придавал ядру, называя его поэтому цитобластом (клеткообразователем).

Рубеж 30-х и 40-х годов XIX в. ознаменовался фундаментальным обобщением, получившим название клеточной теории. Говоря о достижениях естествознания первой половины и середины XIX в., Ф. Энгельс на первое место выдвигал «три великих открытия»: наряду с доказательством сохранения и превращения энергии и эволюционной теорией Дарвина, Энгельс назвал клеточную теорию. «Покров тайны,— писал он,— окутывавший процесс возникновения и роста и структуру организмов, был сорван. Непостижимое до того времени чудо предстало в виде процесса, происходящего согласно тождественному по существу для всех многоклеточных организмов закону».

Клеточная теория, т. е. учение о клетках как образованиях, составляющих основу строения растительных и животных организмов, подготовлялась исподволь. Материалы для этого обобщения накапливались в исследованиях Я. Пуркине и его учеников, в особенности Г. Валентина, в работах школы И. Мюллера, в частности в трудах Я. Генле. С растительными клетками сравнивал клетки мальпигиева слоя эпидермиса Э. Гурльт (1835), а клетки роговицы—А. Донне (1837). Вместе с тем неоднократно отмечались и различия между клетками растительных и животных организмов. Даже Пуркине, наиболее близко подошедший к формулировке клеточной теории, считал, что «зернышки», из которых состоят ткани животных, не тождественны «клеткам» растений, так как у растительных клеток важным отличительным признаком является оболочка, окружающая клеточную полость, а у животных клетки лишены заметной оболочки и наполнены зернистым содержимым.

В литературе, посвященной истории клеточной теории, долгое время высказывалось утверждение, время от времени повторяющееся и в настоящее время, что учение о клетках как структурных образованиях, общих для растений и животных, принадлежит в равной мере ботанику М. Шлейдену и зоологу Т. Шванну. Впрочем, еще в конце прошлого века М. Гейденгайн, а позднее Ф. Студничка, и в особенности советский гистолог и историк клеточной теории 3. С. Кацнельсон со всей определенностью показали, что роль Шлейдена и Шванна в создании клеточной теории неравноценна. Истинным основоположником этой теории должен считаться Шванн, использовавший кроме результатов собственных исследований наблюдения Пуркине и его учеников, Шлейдена и ряда других ботаников и зоологов.

Клеточная теория Шванна содержит три главных обобщения — теорию образования клеток, доказательства клеточного строения всех органов и частей организма и распространение этих двух принципов па рост и развитие животных и растений.

Возможность сопоставления растительных и животных клеток и признания полного соответствия (гомологии) между клетками растений и животных была следствием двух положений, из которых исходил Шванл. Он вместе со Шлейденом принимал, во-первых, что клетки являются полыми, пузырьковидными образованиями и, во-вторых, что в обоих царствах природы клетки возникают из бесструктурного неклеточного вещества, находящегося внутри клеток или между ними; последнее Шванн называл цитобластемой. 3. С. Кацнельсон высказал звучащую парадоксально и вместе с тем правильную мысль, что именно эти ошибочные взгляды на природу клеток и способ их возникновения позволили Шванну увидеть их сходство у растений и животных, тогда как более правильный взгляд на животные клетки как образования, состоящие из зернистого вещества и в отличие от растительных клеток, как правило, лишенные оболочек, сложившийся у Пуркине, отвлек его от идеи гомологии клеток у растений и животных.

Клеточную теорию как широкое биологическое обобщение Шванн выразил в следующих словах: «Развитию положения, что для всех органических производных существует общий принцип образования и что таковым является клеткообразование... можно дать название клеточной теории».

Дальнейшая разработка клеточной теории была связана с изучением внутренней структуры клеток. Пуркине назвал основное вещество клеток «протоплазмой», во всяком случае, применительно к зародышам животных, а Дюжарден для обозначения этого основного вещества ввел термин саркода, которым первоначально называл содержимое простейших животных — корненожек, жгутиконосцев и инфузорий.

Как уже было отмечено в главе 20, в конце 30-х и начале 40-х годов существовали две точки зрения на строение простейших. X. Эренберг (1838) отстаивал мысль, что инфузории имеют сложное строение, сравнимое со строением многоклеточных животных. Ошибка Эренберга сводится к тому, что он слишком прямолинейно сравнивал инфузорий с многоклеточными животными и не сумел установить, что описанные им многочисленные «желудки» инфузорий на самом деле являются непостоянными образованиями, а появляющимися и исчезающими пищеварительными вакуолями. В дальнейшем, через несколько десятилетий после Эренберга, было установлено, что строение инфузорий действительно может быть очень сложным.

В противовес мнению Эренберга, Дюжарден отстаивал элементарное устройство инфузорий и других одноклеточных организмов, которые, по его представлениям, состоят из саркоды и лишены каких бы то ни было органов. Простейших от остальных, многоклеточных животных отделил немецкий зоолог К. Зибольд, автор «Учебника сравнительной анатомии беспозвоночных животных» (1848); однако только после работ М. Шульпе, А. Келликера и, особенно, Э. Геккеля получила всеобщее признание мысль, что тело простейших (Protozoa) состоит из одной клетки, соответствующей бесчисленным клеткам, из которых построен организм остальных животных, получивших название многоклеточных.

Полужидкое, зернистое вещество, которое, по Дюжардену, заполняет тело простейших животных, видели также и в клетках растений. Это содержимое растительных клеток в период, предшествующий созданию клеточной теории, обнаружили Ф. Мейен и М. Шлейден, но не видели в нем носителя жизненных свойств клетки. Это было сделано позднее, когда Гуго фон Моль в работе «О движении сока внутри клетки» (1846) на основе наблюдений доказал, что протоплазма обладает способностью к .самостоятельному движению. Наблюдения Моля на растительных клетках подтвердили Ф. Кон (1850) и Н. Прингсгейм (1854). Кон утверждал, что по оптическим, физическим и химическим свойствам capкода, или сократимое вещество клеток животных, вполне соответствует протоплазме растительных клеток. Ф. Лейдиг в «Учебнике гистологии человека и животных» (1857) высказал мысль, что оболочка, которую ранее считали обязательной и важнейшей составной частью клетки, часто может отсутствовать и что основными структурными компонентами клетки являются протоплазма и ядро.

Одной из основ клеточной теории было представление, высказанное Шлейденом и воспринятое Шванном, о свободном образовании клеток из бесструктурного вещества, находящегося внутри клеток (мнение Шлейдена) или вне их в виде специального клеткообразующего вещества, или цитобластемы (мнение Шванна). Эти представления о способе образования клеток мало отличались от взглядов на этот предмет П. Тюрпена (1827), считавшего, что зерна, возникающие на внутренней поверхности клеточной оболочки, превращаются в молодые клетки и что такой процесс клеткообразования может повторяться до бесконечности.

В 1833 т. Моль высказал столь же необоснованный взгляд, что новые клетки «возникают... без органической связи друг с другом и с материнским организмом... из взвешенной в клеточном соке мутной зернистой массы».

Одновременно со статьей Шлейдена, натолкнувшей Шванна на мысль об универсальном способе образования клеток и тем самым сыгравшей важную роль в создании клеточной теории, вышла в свет работа Моля «О развитии устьиц» (1838), в которой описано деление клеток, предназначенных для образования замыкательных клеток устьиц. Ядер, как следует из рисунков в упомянутой работе, Моль не видел, ни в клетках устьиц, ни в материнских клетках спор Anthoceros, деление которых он описал годом позже. В начале 40-х годов реальные знания о способе возникновения клеток были столь скудны, что появлению фантастических описаний этих явлений не приходится удивляться. Так, А. Грисбах (1844) утверждал, что молодые клетки развиваются из зачатков свободно плавающих в соке старых клеток, а Г. Карстен (1843) принимал эндогенное возникновение клеток по типу многократного «вложения» одна в другую клеток последовательных поколений. Шлейдену и Шванну были известны ранее опубликованные работы Дюмортье (1832) и Моля (1835), в которых описывалось размножение клеток нитчатых водорослей путем деления, однако они не придавали значения этим описаниям.

С начала 40-х годов против шлейден-шванновской теории клеткообразования решительно выступали ботаники (Н. И. Железнов, Ф. Унгер, К. Негели) и зоологи (Р. Ремак, А. Келликер, Н. А. Варнек). Их исследования подготовили обобщение, сформулированное известным немецким патологом Р. Вирховым в виде афоризма: omnis cellula e cellula [каждая клетка (происходит только) из клетки].