Лекция

(2 часа)

|

||

Эволюция, систематика, филогенез |

||

Лекция (2 часа) |

Систематика и таксономия | |

| Начала систематики: лестница существ | ||

| Лестница существ | ||

| Трансформизм | ||

| Клеточная теория | ||

| Эволюция по Дарвину | ||

| Философские особенности теории Дарвина | ||

Если эволюция есть развитие, то развитие чего? Таксонов. Элементарной единицей теории эволюции является биологический таксон. Ниже мы разберём это понятие подробнее. Главное – никакой теории эволюции не могло быть прежде таксономии. Таксономия – наука о таксонах – понятие непривычное. С важными оговорками заменим таксономию на обыденный термин "систематика". "Мы говорим партия – подразумеваем – Ленин. Мы говорим Ленин – подразумеваем – партия". Именно такую неразрывную обоюдную связь между систематикой и теорией эволюции следует продекларировать, прежде чем приступить к разбору теории эволюции.

Таксон – это естественная группировка. Никто не станет отрицать, что есть классы параллелограммов, треугольников, людей, африканских слонов, будильников, паяльников, гласных и согласных. Есть – это значит, что они существуют объективно, выделение этих классов не зависит от субъекта и если мы задали некоторые правила и определения, любой человек, следуя им, придёт к тем же выводам, что и мы.

Классификация – это отнесение объекта к некоторому уже установленному ранее таксону. В биологической систематике один объект не может принадлежать к разным таксонам.

Систематика – это нахождение или введение упорядоченности на множестве таксонов. Это значит – таксоны могут быть объектами таксонов более высокого ранга, те – объектами таксонов ещё более высокого ранга и т.д. Таксон Люди включается в таксон Приматы, таксон Приматы – объект таксона Млекопитающие.

Обнаружение факта наличия в природе человечества – таксономия. Сократ есть человек – классификация. Люди являются родом отряда приматов – тоже классификация, но вдобавок ещё и систематика (упорядочивание не единичных объектов, а таксонов).

Фундаментом биологии во всей совокупности её отраслей, в том числе и эволюцинной теории, является систематика.

Систематизация является одной из основных логических процедур, но её осмыслению обычно уделяется мало внимания. Для студента система классов является данностью, с которой хочешь - не хочешь, приходится работать, не подвергая её ревизии. Амур делится на Верхний Амур, Средний Амур и Нижний Амур. Почему нет Первого полусреднего и Второго полусреднего Амуров? - видимо, гидрологи знали, как его разделить, мы им доверяем…

Перчатки могут быть разделены на правые и левые, и между ними нет никакого перехода, нет возможности ввести добавочный класс. Такое разделение перчаток объективно. Существует и относительно субъективная классификация. На классы разбиваются совокупности объектов, между которыми не может быть естественных границ. Таковой является шкала электромагнитных волн, разбитая на радиодиапазон (с длинными, средними, короткими, ультракороткими классами), инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовый диапазон (разбиваемый на "мягкий" и "жёсткий ультрафиолет"), рентгеновское и гамма-излучение. Однако такое деление возникло исторически, оно отражает закономерности развития человеческой технологии. Есть классы совершенно субъективные, например, деление "хороших" духов на ангелов, архангелов, серафимов, херувимов, керубов и т.д., или чисто идеологические, вроде введения "серебряного века", "русского космизма", или "тоталитарных режимов".

Выделение группировок – это одна из фундаментальных составляющих мыслительного процесса. Неправильная или произвольная классификация – это и причина многих логических ошибок и следствие откровенной демагогии ("наклеивание ярлыков"). В биологии, точнее, в биологической систематике таксономический анализ выступает в более чистом и явном виде, чем в иных науках, поэтому здесь его проще исследовать. Принципы, заложенные в основу биологической систематики оказываются общими для всех наук. Специалистам из других областей знания следует приглядеться к биологической систематике.

Таксономия – наука или процедура выявления естественных группировок. Под естественными группировками будем понимать такие группировки, выделение которых не зависит от субъективного мнения исследователя, это внешняя по отношению к наблюдателю данность. Задача таксономиста – выявить, найти в природе такие группировки. Очевидно, что слоны – индийский и африканский - и верблюды – двугорбый и одногорбый – являются двумя естественными группировками, отличными друг от друга. А почему это очевидно? Потому, что близкие организмы обладают общими признаками.

Допустим, что существует таблица

Объекты |

Признак 1 (хобот) |

Признак 2 |

…. |

Признак i |

|

| ш | Объект 1 |

есть |

4 |

···· |

есть |

Объект 2 |

есть |

8 |

···· |

нет |

|

···················· |

···· |

···· |

···· |

···· |

|

Объект k |

нет |

6 |

···· |

нет |

|

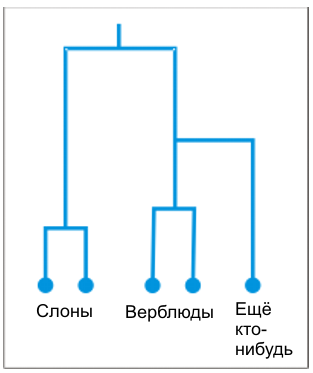

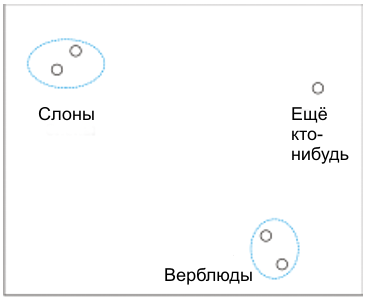

С помощью специальных математических преобразований, используемых для нахождения группировок (кластерного анализа, факторного анализа, многомерного шкалирования и т.д.) можно преобразовать таблицу в график вида

|

|

|

Такой график даст кластерный анализ |

Такой график даст многомерное шкалирование или факторный анализ |

|

Здесь наличие группировок очевидно, так же как и отсутствие субъективности в разнесении точек по классам. Разбор алгоритмов группирования объектов по признакам рассматривать нет надобности, главное – что они есть и любой исследователь, принимая некоторый набор допущений, придёт к тем же выводам.

Реальная процедура выделения биологического таксона – это не буквальная кластеризация, а обнаружение разрывов ("хиатусов") в непрерывности изменения признака. Сосна обыкновенная имеет хвоинки, собранные в пучок по две, сосна корейская – в пучок по пять. Хорошо, но мало. Разрыв по одному признаку – признак плохой таксономии. Сосна корейская имеет шишки размером 12 - 15 см, сосна обыкновенная – шишки 3 – 6 см. Есть различия по длине семени, мягкости хвои. Теперь всё в порядке – сосны корейская и обыкновенная – это два хорошо различимых вида.

Биологическая систематика – это набор формальных процедур, определяющих ранг таксона. Индийский и африканский слоны – это два разных вида или два разных рода в семействе Слоны? Здесь есть определённый, и, видимо, принципиально неустранимый в биологии субъективный компонент: можно объективно найти классы внутри классов, но установить, что подклассы имеют некоторый равный уровень обычно не удаётся; доказать, что род у плесневых грибов – это то же самое, что род у саранчовых нельзя, так же как доказать, что тройка по химии эквивалентна тройке по сольфеджио. Эта ситуация в биологии оговаривается так: объективные критерии имеет только вид, статус высших категорий субъективен. Гиббоны как таксон – понятие объективное, а вот числить их семейством или подсемейством систематики могут достаточно произвольно.

Биологический вид и типологический вид. Выше упоминалось, что вид – это единственный биологический таксон, имеющий объективные критерии. Разные виды не могут скрещиваться друг с другом – этот постулат принадлежит Бюффону, французскому натуралисту XVIII в. В современной биологии вид – это группировка особей, которые потенциально или актуально могут скрещиваться друг с другом, оставляя плодовитое потомство и таким образом являющиеся членами некоторого общего генетического пула. Вид, определённый таким образом, есть биологический вид. Типологический вид – это вид установленный не по скрещиванию, а по некоторому набору признаков с обнаружением разрывов в диапазонах изменения признаков - хиатусов.

На первый взгляд, типологический вид – недоработанный систематиками вид биологический. Не тут то было. И у животных и у растений достаточно видов, размножающихся партеногенетически (потомство появляется из неоплодо-творённой яйцеклетки), или обоеполых гермафродитов (нас интересуют те из них, кто размножается путём самооплодотворения, самоопыления). Тут, разумеется, применима только концепция типологического вида. Можно, конечно, считать его неправильным видом, да это делу не поможет. Например, на всю Сибирь имеется единственный вид дождевого червя – эйсения Норденшельда (это наш "красный дождевой червь", хорошо отличающийся от "чёрного" - дравиды Гилярова). Дождевые черви – существа обоеполые, и на севере, в зоне вечной мерзлоты, эйсения Норденшельда самооплодотворяется, а на южном участке ареала преобладает пекрекрёстное размножение, т. е на севере этот вид типологический, на юге он – биологический. В царстве прокариот полового размножения нет, для всех бактерий пришлось бы отказаться от категории вида, - но тогда и от рода, как множества видов, от семейства как множества родов и т.д. На такой шаг пока никто не решился.

Есть примеры – и достаточно многочисленные – противоположной тенденции, когда биологические виды неотличимы друг от друга (виды-близнецы). Ясно, что противоречия между биологическим и типологическим видом в теории неустранимы, хотя на практике в каждом отдельном случае находится удовлетворяющее таксономистов решение.

Сходная проблема возникает и в эволюции высших таксонов. Здесь тоже можно создать непротиворечивую систематику (по крайней мере, теоретически) но она порождает больше проблем, чем разрешает. Примером подобной системы является система кладистическая.

Система Линнея, объединяющая и разделяющая животных в зависимости от степени сходства в строении по видам, родам, типам и так далее, положила начало представлению о мере родства всего живого мира. А где родство, там неизбежно должен возникнуть вопрос об общих предках, об эволюционной иерархии, о том, к чему пришёл Ч. Дарвин и о чём догадывались многие биологи и до Дарвина, - о постепенном происхождении видов путём эволюционных изменений. |

|

А. Гангнус. |

Первую античную схему упорядоченности живых организмов мы находим у Аристотеля. Он выделяет пять ступеней организации природных объектов: минералы, растения, неподвижные животные, животные без крови (сюда входили нынешние членистоногие), животные с кровью (нынешние позвоночные). Наибольшее развитие подобная система находит в концепции "лестницы существ", развитой в XVIII в.

|

|

ЛЕЙБНИЦ (Leibniz)

Готфрид Вильгельм

(1646-1716)

|

|

|

|

БОННЕ (Bonnet) Шарль

(1720-1793)

|

|

Эта идея лежит в русле философских воззрений Лейбница – одного из создателей интегрального и дифференциального счисления, подарившего человечеству умозрительный мир бесконечно малых величин. Так же, как бесконечно малые точки в своей совокупности образуют непрерывную линию, так и всё сущее состоит из бесконечно малых телец – монад. И все объекты нашего мира можно расположить в непрерывной последовательности от частицы праха до бога. "Все существа образуют одну общую цепь, в которой различные классы подобно звеньям цепи, до такой степени связаны между собой, что ни рассудку, ни воображению невозможно найти такого места, где бы один из них начинался или кончался: все пограничные виды должны иметь признаки, равно приложимые и к соседним видам. Поэтому-то существование зоофитов, или животно-растений не представляет ничего странного, но, напротив, является соответствующим общему порядку природы." (Лейбниц).

Наиболее полно "лестница существ" разработана Ш. Боннэ. Вот как описывает его взгляды Ф.А. Дворядкин: "В основе её лежат ряды монад, начальная ступень представлена царством минералов; над ними слизистые водоросли и плесени образуют переход к растениям, высшие из них сменяются полипами, образующими уже средние формы между растениями и животными; затем следуют черви, размножающиеся отпрысками, насекомые, моллюски, рыбы, амфибии, птицы, четвероногие, двуногие, как переход к орангутангу и человеку, которые, по мнению Бонне, представляют две разновидности одного вида. Завершается эта лестница духами и ангелами, обитающими на других планетах" ![]() . Очень красивая теория.

. Очень красивая теория.

Исторически первым учёным, сознательно поставившим перед собой задачу создания биологической системы, был Карл Линней. Из школьного курса биологии известно, что дело это хорошее, но система его искусственная ![]() , так как естественная система есть система историческая. Линней создал систему и появился объект для критики. Но ругать Линнея за искусственность системы стали ещё в XVIII в., когда исторических (филогенетических) построений не было. Просто было ясно, что осёл ближе к лошади, чем к слону, и желательно такого рода близость зафиксировать в системе – тогда она станет естественной.

, так как естественная система есть система историческая. Линней создал систему и появился объект для критики. Но ругать Линнея за искусственность системы стали ещё в XVIII в., когда исторических (филогенетических) построений не было. Просто было ясно, что осёл ближе к лошади, чем к слону, и желательно такого рода близость зафиксировать в системе – тогда она станет естественной.

"Лестница существ" предполагает, что существует непрерывный ряд форм живых существ от самых простых до самых совершенных. Возможно, таков замысел Творца. Тогда существа, стоящие на соседних ступеньках или общих пролётах образуют естественные таксоны.

В начале XIX в. накопление новых сравнительно-анатомических данных и их осмысление приводят ведущих естествоиспытателей к критике "лестницы существ". Эта критика была двоякой.

С одной стороны, появились первые эволюционные теории. Важно уяснить, что эволюционная идея могла опираться только на существование непрерывности всего ряда жизненных форм. Эту концепцию будем называть холистической (от греч. holos — весь, целый). Приняв эволюционную концепцию, биологи придут к ветвящейся лестнице.

С другой стороны, сравнительно-анатомический материал доказывал существование немногих планов строения животных, между которыми нет никаких переходных форм, например – позвоночные, насекомые, морские звёзды. Декларирование дискретности, разделённости живых существ на несколько несводимых группировок организмов назовём типологической концепцией. Приняв типологическую платформу, биологи придут ко множеству несвязанных друг с другом лестниц.

Ко второй половине XVIII века набирает силу новое религиозное течение – деизм. Согласно нему, Творец создал мир, который далее развивается по собственным законам, бог уже ни во что не вмешивается. В республиканской Франции деизм претендовал на роль официальной государственной религии. Как раз в эти времена Франция являлась центром интеллектуальной жизни Европы. Именно здесь и возник трансформизм – учение о том, что первичные формы, появившиеся в момент создания мира, далее видоизменялись, хотя и в ограниченных пределах. Если Линней считал виды неизменными (nulla species novae – нет новых видов), но признавал возможность появления новых разновидностей при попадании растения в иные условия, то трансформисты считали изначально возникшими рода или семейства, а виды, подобно разновидностям у Линнея, уже могли значительно отклоняться от предковых форм. Таковы взгляды французских энциклопедистов (Дидро, Гольбах).

|

|

БЮФФОН (Buffon)

Жорж Луи Леклерк

(1707-1788)

|

|

Наиболее полную трансформистскую теорию излагал Бюффон. Земля, как и другие планеты – это сгустки солнечного вещества, вырванные из тела светила при столкновении с кометой около сотни тысяч лет назад. Планеты остывают, сжимаются и на их поверхности появляются складки – горы. Полюса остывают первыми, на них выпадает влага и в первых морях появляется примитивная жизнь – из первичных монад. Остывание продолжается, моря становятся крупнее, движутся к экватору, а с ними – животные и растения, которые видоизменяются на новых местах. В конце концов суша разделяется океанами на отдельные материки. Сухопутные животные – потомки ракушек и рыб, человек – видоизменённая обезьяна. Хотя школьная традиция предписывает считать первым эволюционистом Ламарка, идеи Бюффона более логичны, последовательны, гармоничны и близки к современным взглядам, а главное – Бюффона современники читали с много и с удовольствием, а про ламаркову гипотезу толком узнали через полвека после её создания.

Жили когда-то, точнее, в эпоху наполеоновских войн, три друга-француза, в будущем ставших великими биологами: Ламарк, Кювье и Жоффруа Сент-Илер. Как вспоминал один из них, "…мы не садились обедать, не сделав два-три открытия". Позже они стали непримиримыми противниками.

Ламарк создал эволюционную теорию. Однако он отошёл от традиционного понимания лестницы существ как прямой линии совершенствования, а допускал ветвление и расхождение эволюционных линий. Он же внёс выдающийся вклад в систематику растений и беспозвоночных животных ![]() .

.

Кювье – отец палеонтологии. Казалось бы, что человек, открывший и осмысливший мир ископаемых животных, должен был стать эволюционистом, но вышло наоборот. Именно Кювье выделил четыре неродственных типа животных и стал главой типологической школы ![]() . Создание учения о планах строения было крупнейшим вкладом в биологическую науку XIX в. Следует отметить, что понятие плана строения оказало на систематику гораздо большее влияние, чем эволюционная теория. Именно план строения является истинным стержнем биологической системы и в настоящее время. К сожалению, это слишком специальная область биологии, которую невозможно изложить популярно.

. Создание учения о планах строения было крупнейшим вкладом в биологическую науку XIX в. Следует отметить, что понятие плана строения оказало на систематику гораздо большее влияние, чем эволюционная теория. Именно план строения является истинным стержнем биологической системы и в настоящее время. К сожалению, это слишком специальная область биологии, которую невозможно изложить популярно.

Жоффруа Сент-Илер явился одним из создателей сравнительной анатомии животных. В конце жизни он предпринял безуспешную попытку создания единого плана строения животных ![]() .

.

В 1830 г. состоялся публичный многомесячный диспут между Кювье и Сент-Илером (Ламарк умер годом раньше), в ходе которого холизм потерпел поражение. Идея единства органического мира была отброшена, а вместе с ней и идея эволюции жизни. Даже крупные эмбриологи, такие как К.М. Бэр и Г. Ратке, обнаружившие сходство в развитии ранних зародышей разных типов животных, оставались на позициях типологии. Именно в эмбриологии развитие плана строения проявлялось во всей его простоте и законченности.

В это же время (конец XVIII – начало XIX в.) Германии развивается новое философское течение, возглавляемое "романтиками" - (в первую очередь Шеллингом) и диалектиками (Фихте и Гегель), базирующееся на идее развития природы в целом. Любопытно, что эта философия, не опирающаяся на научные данные, а попросту высосанная из пальца, оказалась верной в своей основе и предвосхитила переворот в миропонимании, совершённый Лайелем и Дарвином. Позже она разовьётся в диалектический материализм.

Итак, на некоторое время целостность живого была утрачена. Единство органического мира было восстановлено на базе неожиданного открытия – клетки, точнее того, что все живое имеет клеточное строене.

Мир невидимых глазом существ открыл Антуан Левенгук ![]() . Было это в Голландии, в петровские по нашим историческим меткам времена. Левенгук, пивовар и суконщик, был неутомимым изобретателем, наблюдателем, но отнюдь не аналитиком. В XVIII веке анималькули ("зверюшки") Левенгука воспринимались действительно как зверюшки, только маленькие. Философы того времени, опьяненные созданием исчисления бесконечно малых величин, считали, что любой объект можно бесконечно уменьшать без потери сложности. И посейчас широко тиражируется рисунок сперматозоида, в головке которого сидит готовый человечек. Внутри сперматозоида человечек, в сперматозоидах которого человечки со сперматозоидами и так до бесконечности

. Было это в Голландии, в петровские по нашим историческим меткам времена. Левенгук, пивовар и суконщик, был неутомимым изобретателем, наблюдателем, но отнюдь не аналитиком. В XVIII веке анималькули ("зверюшки") Левенгука воспринимались действительно как зверюшки, только маленькие. Философы того времени, опьяненные созданием исчисления бесконечно малых величин, считали, что любой объект можно бесконечно уменьшать без потери сложности. И посейчас широко тиражируется рисунок сперматозоида, в головке которого сидит готовый человечек. Внутри сперматозоида человечек, в сперматозоидах которого человечки со сперматозоидами и так до бесконечности ![]() .

.

Привычный нам микроскоп - с зеркалом, подсветкой, предметным столиком и микровинтом создал Р.Гук. Именно Гук впервые увидел клетку на срезе пробки, описал её и дал название - cell, (cellula) ![]() . Однако микроскопы того времени давали очень большую сферическую и хроматическую аберрацию - оптические искажения, сильно размывавшие контуры предметов. После теоретических работ Эйлера (вторая половина XVIII в.) были созданы совершенные оптические приборы, в том числе микроскопы, лишённые аберраций. Это обеспечило прогресс в области техники исследования микромира. В Европе возникли две мощных школы микроскопистов – Яна Пуркине в Австро-Венгрии и Мюллера в Германии. В них были разработаны совершенные методики изготовления тонких срезов и окраски микроскопических препаратов. То, что мы сейчас называем клетками, было известно и хорошо изучено, но шоры типологии не давали возможности правильно интерпретировать это знание. Ян Пуркине специально рассмотрел вопрос, чем "клеточки" растений отличаются от "зёрнышек" животных.

. Однако микроскопы того времени давали очень большую сферическую и хроматическую аберрацию - оптические искажения, сильно размывавшие контуры предметов. После теоретических работ Эйлера (вторая половина XVIII в.) были созданы совершенные оптические приборы, в том числе микроскопы, лишённые аберраций. Это обеспечило прогресс в области техники исследования микромира. В Европе возникли две мощных школы микроскопистов – Яна Пуркине в Австро-Венгрии и Мюллера в Германии. В них были разработаны совершенные методики изготовления тонких срезов и окраски микроскопических препаратов. То, что мы сейчас называем клетками, было известно и хорошо изучено, но шоры типологии не давали возможности правильно интерпретировать это знание. Ян Пуркине специально рассмотрел вопрос, чем "клеточки" растений отличаются от "зёрнышек" животных.

В 1833 случайно встретившиеся в пивной два молодых человека – начинающий ботаник Шлейден и начинающий зоолог Шванн ![]() , разговорившись, неожиданно обнаружили сходную организацию в тех препаратах, которые они порознь наблюдали. Шванн, проявив удивительную настойчивость и трудолюбие, провёл серию наблюдений и в 1939 г. опубликовал труд "Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений", положивший начало клеточной теории.

, разговорившись, неожиданно обнаружили сходную организацию в тех препаратах, которые они порознь наблюдали. Шванн, проявив удивительную настойчивость и трудолюбие, провёл серию наблюдений и в 1939 г. опубликовал труд "Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений", положивший начало клеточной теории.

Учение о том, что все живые существа состоят из клеток, сходных по своей внутренней организации, становится признанной научной теорией к середине XIX в. В 1843-1985 гг. К. Зибольд раскрыл одноклеточную природу простейших. До него биологи всерьёз занимались описанием желудков у инфузорий. Именно здесь, в мире одноклеточных, терялись границы между животными и растениями. Завершениием создания клеточной теории следует считать работы Вирхова, доказавшего, что каждая клетка происходит от другой клетки (любопытно, что Шванну удалось объединить клетки животных и растений обнаружением сходства их происхождения из межклеточного вещества - ещё один пример того, как на основании абсолютно неверных данных строится правильная теория).

Триумфом холизма и клеточной теории стало открытие полового размножения у растений и жизненных циклов "тайнобрачных" - несеменных сосудистых растений (Гофмейстер, 1847-1851 гг.). В результате оказалось возможным доказать связи между мхами, папоротникообразными, голосеменными и цветковыми растениями и выстроить их в естественную линию.

Эволюционная теория Дарвина стала окончательной победой холистической концепции. На первый взгляд теория естественного отбора так проста, что, казалось бы, могла быть открыта и полувеком раньше. Дарвин не пользовался клеточной теорией, биологией микробов или жизненными циклами растений. Однако Дарвин и его сторонники смогли не только выдвинуть верную эволюционную гипотезу, но и всесторонне обосновать её. Только достаточно глубоко разработанная систематика, палеонтология, биогеография, сравнительная анатомия животных и растений середины XIX во всей их целостности и единстве могли служить базой для полноценной эволюционной теории.

Но особую роль в становлении эволюционной теории в биологии сыграло предшествующее становление эволюционной теории в геологии, связанное с именем Ч. Лайеля. Лайель ввёл в геологию принцип актуализма, согласно которому геологические изменения всегда происходили так же, как сейчас. Вместо грандиозных катастроф, прерывающих состояние полной геологической и биологической неподвижности – катастроф по Кювье, потопов и казней египетских – всегда также медленно, как и сейчас происходило выветривание горных пород, накопление илов, сползание ледников, размыв берегов, вздымание гор и опускание низменностей. Именно эти монотонные движения, в миллиарды раз более медленные, чем движение часовой стрелки, сформировали современные ландшафты. Нынешний 2009 год от рождества Христова – 7517 от сотворения мира. Но геолог должен признать, что мир появился очень давно – даже не 80 - 100 тыс. лет назад, как посчитал Бюффон, а не менее (страшно вымолвить!) 20 млн. лет.

Прежде чем стать выдающимся биологом, Дарвин состоялся как выдающийся геолог, автор монографий "О строении и распределении коралловых рифов" (1842), "Геологические наблюдения над вулканическими островами" (1844), "Геологические исследования в Южной Америке" (1846). Он принял геологическую эволюцию сразу, легко различал её следы повсюду - собирая раковины морских моллюсков на вершинах Анд, наблюдая морены исчезнувших ледников в Шотландии, изучая рост коралловых рифов в Тихом океане… Пожалуй, это был первый биолог, который легко и естественно мыслил в масштабах геологического времени.

Естествознание неумолимо сдвигалось к эволюционизму (что собственно, есть стыдливое и целомудренное название диалектического материализма), всей накопленной массой воззрений и фактов.

Дарвиновская теория эволюции достаточно подробно освещается в школьных учебниках, особенно теория естественного отбора. Отметим только несколько вопросов, имеющих большой методологический интерес:

- результат действия искусственного отбора очевиден; прямые доказательства видообразования путём направленного естественного отбора - фиксация всех последовательных этапов длящегося десятки или сотни тысяч лет перехода от вида А к виду В - отсутствуют (по крайней мере, так было во времена Дарвина). Доказательство естественного отбора от аналогии с искусственным логически неполно.

- Дарвин не только раскрывает механизм естественного отбора. Большая часть "Происхождения видов…" посвящена попытке определиться с вопросом – можно ли действием естественного отбора объяснить всё разнообразие биологических приспособлений? Чтобы понять грандиозность задачи, следует хотя бы ознакомиться с оглавлением этой книги. В настоящее время мало кто сомневается в существовании естественного отбора, однако постоянно проявляются попытки объявить его второстепенным, добавочным фактором эволюции, отыскать истинный "философский камень" эволюционного процесса.

- эволюция есть развертывание, развитие некоторого процесса, такое изменение, которое необратимо и неповторимо. Идея развития в XIX в. в своём классическом виде вылилась в форму диалектики. Суть гегелевской диалектики – развитие всего сущего как стремление к цели, суть диалектического материализма – развитие материи как процесс, протекающий по некоторым законам, но не имеющий цели. Разумеется, цель в биологии всегда можно придумать задним числом, исходя из начального и текущего состояния некоторой эволюционной единицы. Жирафы есть продукт приспособления к питанию веточным кормом, лошади – подножным, козы – и тем и другим вместе и т. д. И так хорошо приспосабливаться, и эдак. Однако определить цель наперёд – по какому пути пойдёт дальше эволюция коз – сказать невозможно. Это развитие без цели, случайное блуждание в лабиринте частных приспособлений, - основная черта дарвиновской теории эволюции, породившая и порождающая бесчисленные споры и опровержения. Как правило, теория в естествознании позволяет делать предсказания, например – появление кометы в указанное время. Дарвиновская теория позволяет всё объяснить "назад" от настоящего к прошлому, но никогда и ничего – "вперёд", от настоящего к будущему.

Вопрос целеполагания в природе очень древний. Впервые он чётко сформулирован Аристотелем: "…науке надлежит познавать “ради чего”" и цель, а также всё, что происходит ради этого. Ведь природа есть цель и “ради чего”: там где при непрерывном движении есть конечная остановка, она и есть цель и “ради чего”". "Имеется причина “ради чего” в том, что возникает и существует по природе". Учение о конечной цели как причине развития называется телеологией. Это – сердцевина философий Лейбница и Гегеля. Ламарк эволюцию крупных ветвей органического мира – "град" (аналог типов Кювье) объяснял стремлением живого к совершенству. Уже внутри град частные приспособления объяснялись "упражнением-неупражнением" огранов по механизму, изложенному в школьных учебниках биологии.

До сих пор в работах многих биологов можно проследить явные или неявные телеологические тенденции. Философские установки ряда учёных не допускали также и ненаправленной эволюции высших таксонов. Двадцатый век – век крушения классического детерминизма, и если в физике философская революция привела к неприятию отцами "старой" квантовой теории (Эйнштейном, Планком) физики, построенной на базе вероятностного детерминизма, то и в биологии происходили подобные процессы. То, что среди причин, определяющих появление высших таксонов, нет никакого порядка, не нравилось многим. В советской школе систематиков это вылилось в открытый бунт А.А. Любищева, поднявшего знамя "номогенеза" - надвидовой эволюции на основе закономерностей (сформулированной в книге Л.С. Берга "Номогенез"), в менее конфронтационной форме над этой проблемой работали А.Н. Северцов и Вернадский, а многие другие просто верили в грядущее пришествие причинной теории эволюции высших таксонов. Оно не состоялось.